【西条昇の浅草芸能史コレクション】大正15年のあづま新聞の浅草遊覧案内欄 [浅草六区]

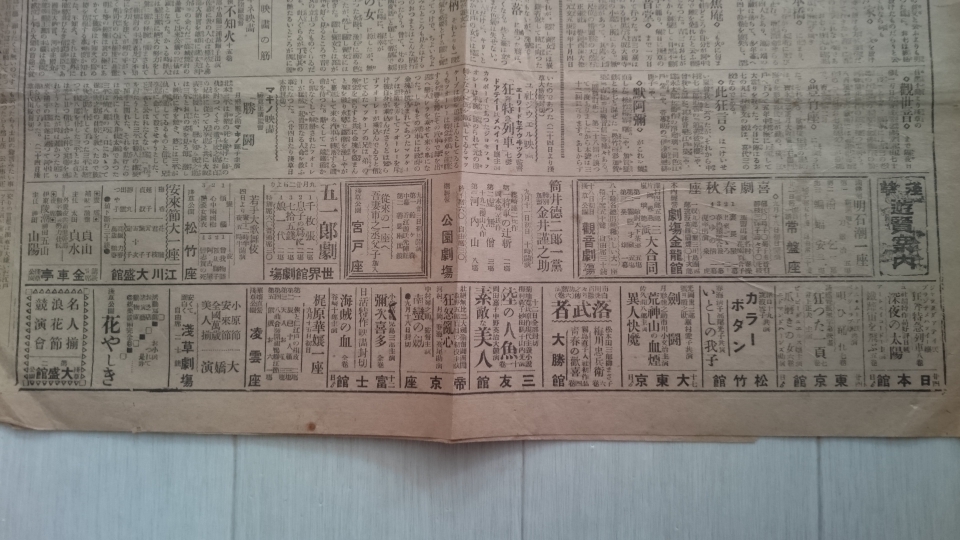

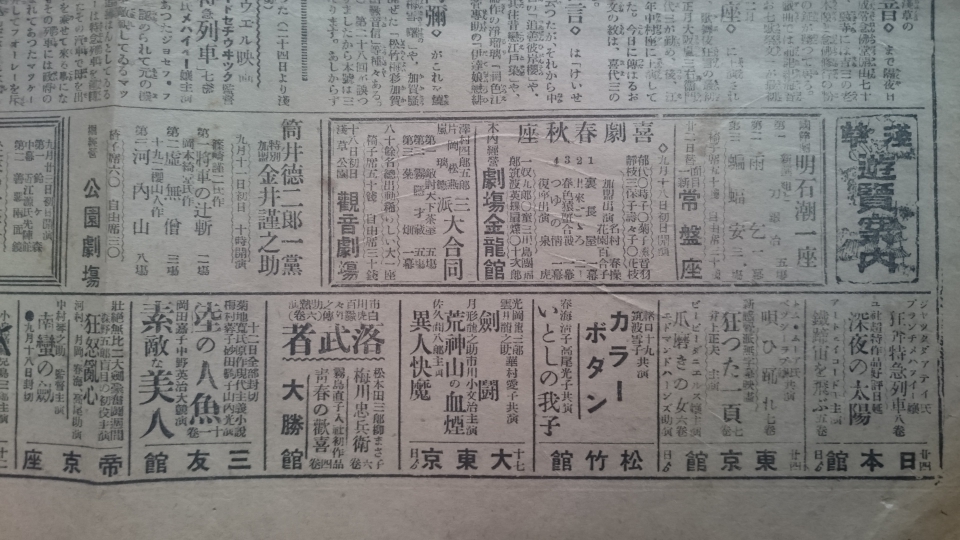

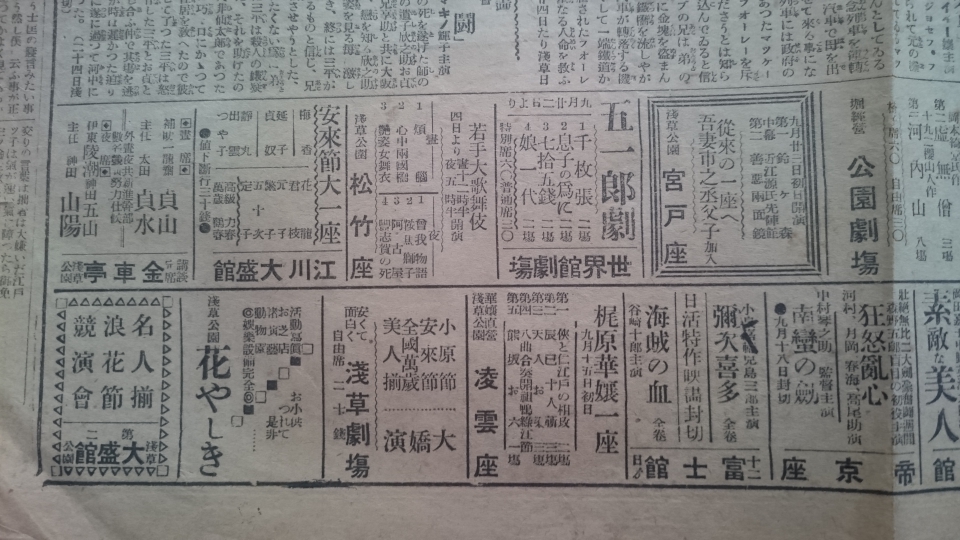

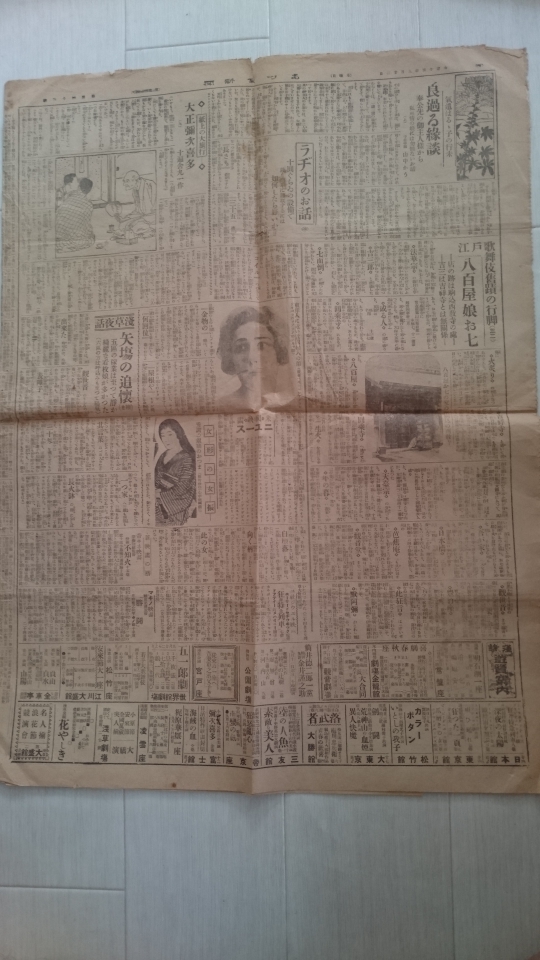

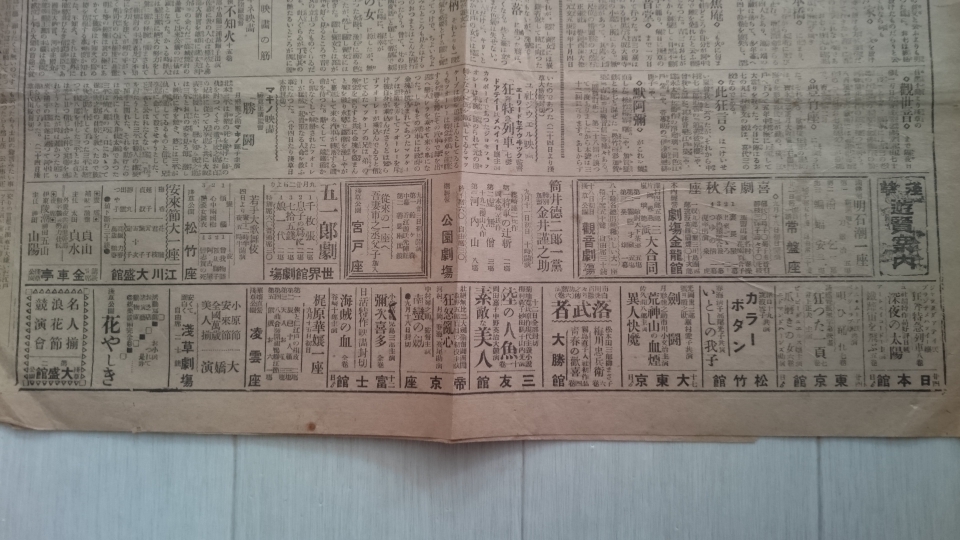

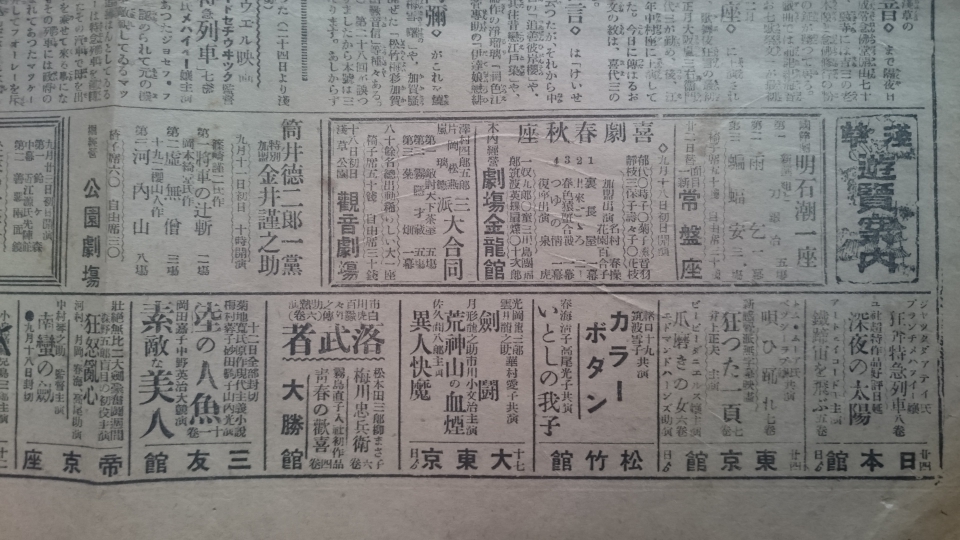

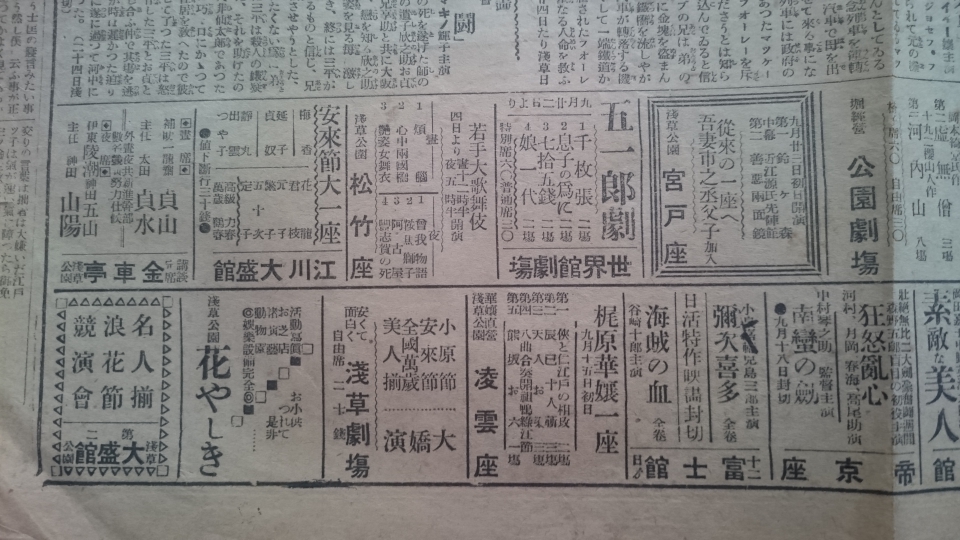

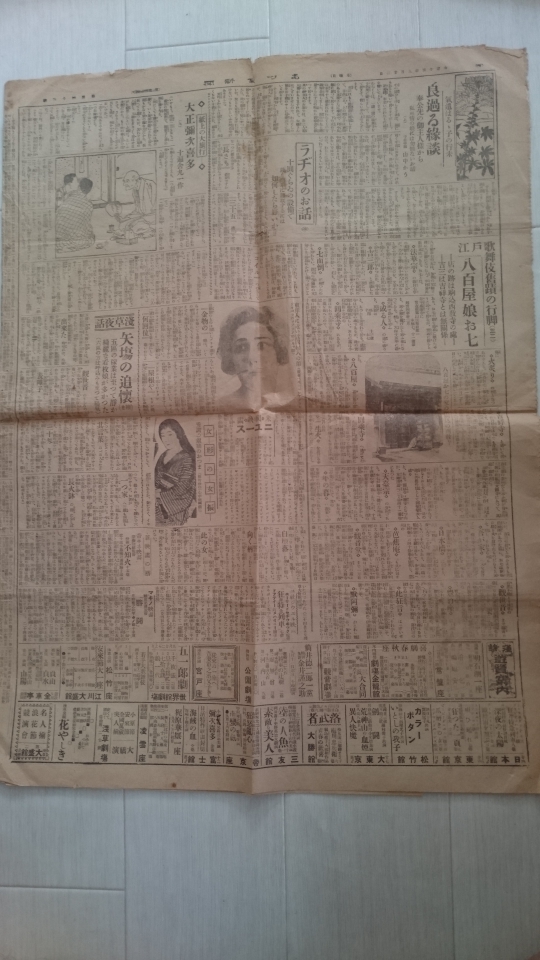

手元にある、大正15年(1926)9月23日の「あづま新聞」の〝浅草遊覧案内〟欄。

六区を中心とした浅草公園の実演と活動写真を含めた21もの劇場の興行広告が掲載されている。

浅草だけで、こんなに劇場があったんだなあ。

この時点で、常盤座、観音劇場、公園劇場、凌雲座は剣劇系。金龍館、世界館は喜劇。宮戸座、松竹座が歌舞伎。江川大盛館、浅草劇場が安来節系。金車亭は講談で、第二大盛館が浪花節。花やしきは活動写真・芝居・緒演芸・動物園。日本館、東京館、松竹館、大東京、大勝館、三友館、帝京座、富士館が活動写真。

実演では剣劇と安来節が流行っていた頃だと言える。

もちろん、その時々の流行によって、各劇場は上演する芝居や演芸のジャンルを変えたり、それまで活動写真の小屋が実演の劇場になったり、劇場名が変わったりすることも珍しくなかった。

六区を中心とした浅草公園の実演と活動写真を含めた21もの劇場の興行広告が掲載されている。

浅草だけで、こんなに劇場があったんだなあ。

この時点で、常盤座、観音劇場、公園劇場、凌雲座は剣劇系。金龍館、世界館は喜劇。宮戸座、松竹座が歌舞伎。江川大盛館、浅草劇場が安来節系。金車亭は講談で、第二大盛館が浪花節。花やしきは活動写真・芝居・緒演芸・動物園。日本館、東京館、松竹館、大東京、大勝館、三友館、帝京座、富士館が活動写真。

実演では剣劇と安来節が流行っていた頃だと言える。

もちろん、その時々の流行によって、各劇場は上演する芝居や演芸のジャンルを変えたり、それまで活動写真の小屋が実演の劇場になったり、劇場名が変わったりすることも珍しくなかった。

コメント 0